Inhaltsverzeichnis

„Das Einzige, was uns am Ende bleibt, sind Erinnerungen, die auf Liebe basieren.“

Es ist eine solche Erinnerung, die den preisgekrönten Regisseur Markus Imhoof sein Leben lang begleitet hat.

– Es ist Winter, die Schweiz ist das neutrale Land inmitten des Zweiten Weltkriegs und Markus Imhoofs Mutter wählt am Güterbahnhof ein italienisches Flüchtlingskind aus, um es aufzupäppeln. Das Mädchen heißt Giovanna – und verändert den Blick, mit dem der kleine Markus die Welt sieht.

70 Jahre später kommen wieder Fremde nach Europa. Markus Imhoof hat Giovanna nie vergessen, hat ihre Spuren verfolgt und in ihrem Land gelebt. Nun geht er an Bord eines Schiffes der italienischen Marine, es ist die Operation „Mare Nostrum“, in deren Verlauf mehr als 100.000 Menschen aus dem Mittelmeer gezogen werden. Mit den Augen des Kindes, das er damals war, spürt er den Fragen nach, die ihn seit jeher umtreiben.

Stab

Regie & Drehbuch: Markus Imhoof

Produzenten: Thomas Kufus, Pierre-Alain Meier, Markus Imhoof

Bildgestaltung: Peter Indergand (S.C.S)

Regieassistenz/Recherche: Marion Glaser, Antonella Falconio, Giorgia De Coppi, Franziska Arnold

Montage: Beatrice Babin (BFS)

Musik: Peter Scherer

Sprecher: Caterina Genta, Robert Hunger-Bühler

Ton: Dieter Meyer, Jürg Lempen, Hugo Poletti

Sounddesign/Tonschnitt: Sebastian Tesch

Tonmischung: Ansgar Frerich

Titelgrafik & Animation: Jutojo, Johannes Braun & Toby Cornish

Herstellungsleitung: Tassilo Aschauer

Redaktion: Urs Augstburger (SRF), Sven Wälti (SRG, SSR Nationale Koordination), Carlos Gerstenhauer (BR), Matthias Leybrand (BR)

Technische Daten

Schweiz, Deutschland 2018

Länge: 92 Minuten

Drehorte: Mittelmeer, Italien, Schweiz, Deutschland, Libanon

Drehzeitraum: September 2014 – Mai 2016

Schnitt: November 2015 – November 2017

Presseserver: www.majestic.de/eldorado-pressematerial/

Website: www.eldoradoderfilm.de

Facebook: www.facebook.com/markusimhoof.eldorado/

Festivals

San Francisco, USA, Berlin & Beyond Film Festival, 17.10.2019.

Hong Kong, 1905 International Human Rights Film Festival, 22.08.2019.

Sao Paulo, Ecofalante Film Festival, 30.05.-12.06.2019

Singapur, European Union Film Festival in Singapore , 10.05.-19.05.2019

Mailand, Festival Diritti Umani, 02.05.-04.05.2019

Addis Abeba, Addis International Film Festival, 30.04.-05.05.2019

Leuven, Afrika Film Festival, 26.04-11.05.2019

Turnhout, MOOOV Film Festival. 23.04.-05.05.2019

Colorado, ACT Human Rights Film Festival, 05.-13.04.2019

Pordenone, Le voci dell’inchiesta – Pordenone Docs Fest , 15.04-19.04.2019

Bukarest, One World Romania Human Rights Documentary Film Festival, 15.03.-24.03.2019

Maine, Maine Jewish Film Festival, 20.-18.03.2019

Hong Kong, European Union Film Festival, 05.03.2019

Victoria, Victoria Festival, 01.02-10.02.2019

Solothurn, Solothurner Filmtage – Journées de Soleure – Giornate di Soletta , 24.01.-31.01.2019

Palm Springs, Palm Springs International Film Festival, 03.01.-14.01.2018

Zürich, Human Rights Film Festival, 05.12.-10.12.2018

Zagreb, Rijeka, Human Rights Film Festival, 02.12.-09.12.2018

Zürich, Alors Festival, 16.11.-18.11.2018

Cork, Cork Film Festival, 09.11.-18.11.2018

Trento, Tutti Nello Stesso Piatto – Festival Internazionale di Cinema Cibo & Video Diversita, 06.11.-25.11.2018

Nantes, Deutsches Filmfestival Univerciné Allemand, 06.11.-12.11.2018

Toronto, Diaspora Film Festival, 01.-04-11.2018

Lissabon, DocLisboa, 18.10.-28.10.2018

Prag, DAS FILMFEST, 17.10.-23.10.2018

London, BFI Filmfestival London, 16.10.-18.10.2018

Gent, Filmfestival Gent, 10.10.-15.10.2018

Lugano, Film Festival Diritti Umani, 09.10.-14.10.2018

Turin, Polo del’900, 01.10.-24.11.2018

Vancouver, Vancouver International Film Festival, 27.09.-03.10.2018

Delémont, Delémont Hollywood, 24.09-30.09.2018

Marseille, Kino Visions Festival – Festival du Cinéma en langue allemand, 20.09.2018

Telluride, 45th Telluride Film Festival, 31.08.-03.09.2018

Ludwigshafen am Rhein, Festival des Deutschen Films , 23.08-07.09.2018

Wellington, The New Zealand International Film Festival , 30.06-, 12.08.2018

Locarno, 71. Locarno Festival , 05.08.2018

Stuttgart, SWR Doku Festival, 27.-30.06.2018

Ljubljana, Festival of Migrant Film, 18.06.2018

Incheon, Diaspora Film Festival – Incheon Film Commission, 18.05.-22.05.2018

Tel Aviv, DocAviv – the Tel Aviv International Documentary Film Festival 17.05.-26.05.2018

Warschau, Millenium Docs Against Gravity Festival 11.05.2018-20.05.2018

Teheran, Fajr International Film Festival, 17.04.-27.04.2018

Nyon, Visions du Réel, 15.04.-17.04.2018

Hong Kong International Film Festival, 19.03-05.04 2018

Recklingshausen, Kirchliches Filmfestival Recklinghausen, 14.03.2018

ELDORADO Premiere 68. Berlinale, Berlin, 15.02.-25.02.2018

Kinostart und Kinotour Italien, 14.04.-24.05.2019

Vorpremiere Frankreich, Paris, 21.03.2019

Kinostart mit Kinotour Deutschland, 23.04.-30.04.2018

Schweiztour 27.10.-01.11.2018

Kinostart mit Kinotour Schweiz, 08.03.-14.03.2018

Preise

Schweizer Filmpreis 2019 für Beste Kamera, Nominierungen für bester Dokumentarfilm und beste Filmmusik, Genf

Schweiz, Zürcher Filmpreis 2018

Schweiz, Human Rights Award am Filmfestival Diritti Umani Lugano (09.-14-10-2018)

Offizieller OSCAR®-Beitrag der Schweiz 2019 in der Kategorie „Foreign Language Film“ und „Best Documentary Feature“ 91. Academy Awards

Deutschland, Bayerischer Filmpreis 2019 für den besten Dokumentarfilm, München

Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018, SWR Doku Festival, Stuttgart (Nominierung)

Deutschland, Special mention – 14. Amnesty International Filmpreis, Berlinale – 68. Internationale Filmfestspiele Berlin 2018 (15.02.-25.02.2018)

Italien, Publikumspreis am Dokumentarfilmfestival Le Voci dell‘ Inchiesta , Pordenone (15.04-19.04.2019)

Polen, Special mention – Lower Silesia Grand Prix, Millenium Docs Against Gravity Festival (11.05.2018-20.05.2018)

USA, Bridging the Borders Award 2019, Palm Springs International Film Festival

Human Rights Award 2018, WACC EUROPE http://www.wacceurope.org/human-rights-award-2018-goes-to-eldorado/

Director`s Note

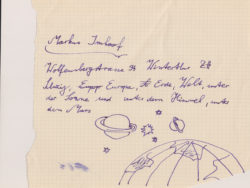

Das Ausland spielte eine große Rolle in unserer Familie: Mein Vater hatte seine Dissertation über Auswanderer aus Europa geschrieben, meine Mutter ist in Indien geboren, eine Tante kam aus Odessa, die andere lebte in Ägypten, ein Onkel in Kolumbien, der andere in den USA. Über meinem Bett hing während meiner ganzen Jugendzeit eine Karte von Afrika, mit einem echten Speer, der aufs „Herz der Finsternis“ zeigte.

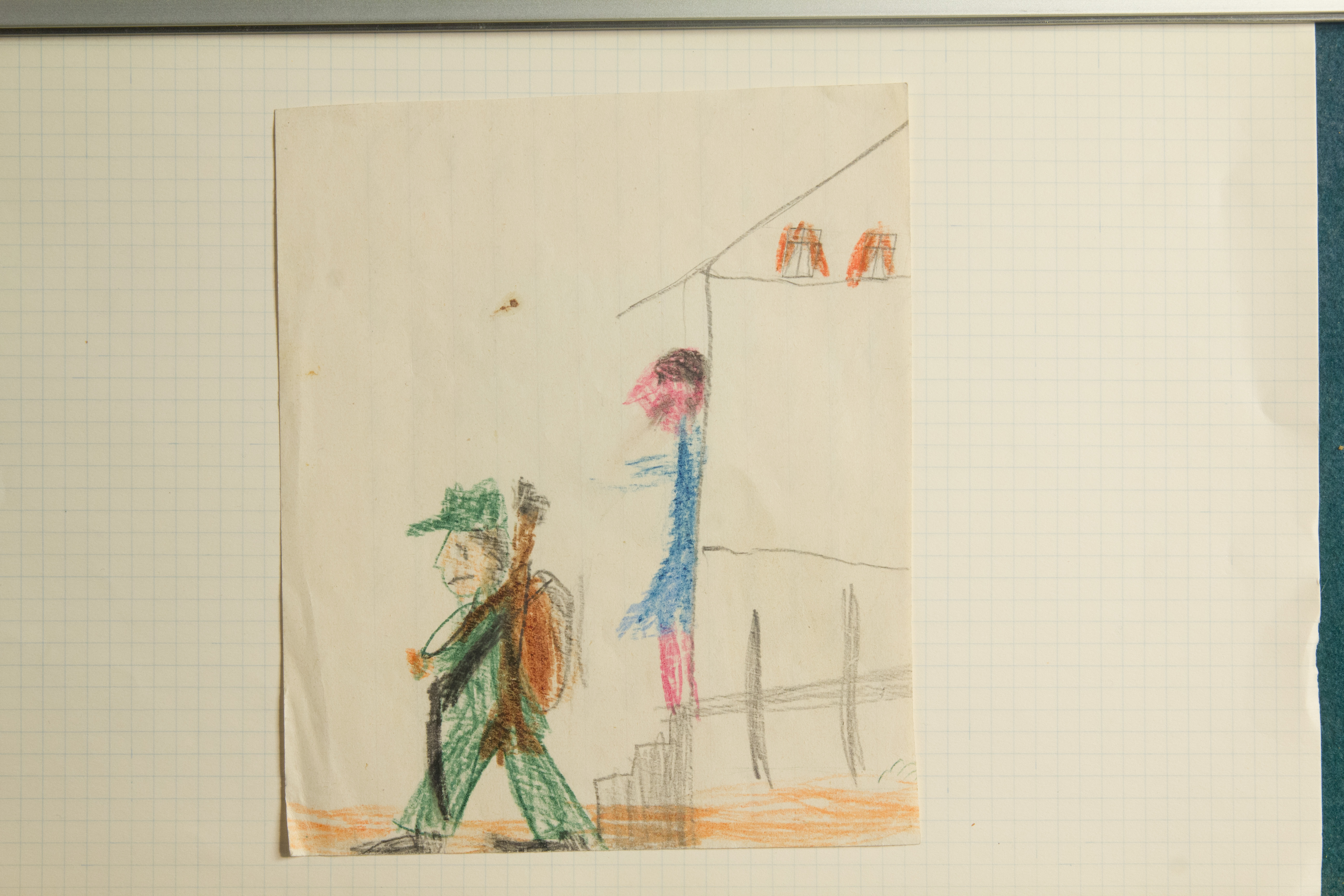

1945 kam Giovanna aus Italien zu uns in die kriegsverschonte Schweiz. Es war die Zeit, in der ich entdeckte, dass auch alle andern zu sich selber „Ich“ sagen. Ich verliebte mich in das fremde „Ich“. Das hat mein Leben nachhaltig geprägt.

In dieser Zeit galt in der Schweiz die Formulierung: „Flüchtlinge nur aus Rassegründen gelten nicht als Flüchtlinge,“ weil es davon am meisten gab. 24.000 Gerettete schickte man wieder zurück – weil wir sonst wegen der Last dieser zusätzlichen Passagiere alle zusammen untergehen würden. Darüber habe ich 1980 den Spielfilm DAS BOOT IST VOLL gedreht, die Geschichte einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe von Flüchtlingen, die zurückgeschickt wurden in den Tod. Für das Flüchtlingsmädchen Kitty habe ich ein Mädchen gesucht, das Giovanna gleicht. Als Folge des Zweiten Weltkriegs wird heute Rassendiskriminierung als erster Punkt in der Genfer Konvention als Asylgrund anerkannt.

Heute gilt der Grundsatz: „Flüchtlinge nur aus sozialer Not gelten nicht als Flüchtlinge,“ weil es davon am meisten gibt. Das Boot ist wieder voll. Ich hatte vor 35 Jahren nicht damit gerechnet, dass der Titel meines Films noch einmal so konkret und drängend wird, dass man darüber nochmals einen Film drehen muss. Nach meinem letzten Dokumentarfilm MORE THAN HONEY begann ich an zwei neuen Filmprojekten zu arbeiten: einem über Migration, einem über Geld. Während meiner Recherchen merkte ich bald, wie eng beide Themen miteinander verbunden sind und dass das Thema Migration nicht ohne das Thema Geld zu erzählen ist.

Jeder von uns trägt ein Stück Kongo in seiner Hosentasche: seltene Erden im Handy. 80% von Coltan wird in rückständigen Minen im Kongo gegraben, aber die Gewinne der Rohstoffhändler fließen in die Schweiz. Auch mit den Europäischen Handelsabkommen mit Afrika für den zollfreien Import unserer Agrarprodukte werden die Spielregeln verzerrt: Afrikanische Bauern können gegen unseren subventionierten Erfolg nicht mithalten.

Die Globalisierung hat das Proletariat „exportiert“ und kehrt sich um in wirtschaftliche Kolonialisierung: Geld, Reiche und Waren reisen global, aber Arme müssen bleiben wo sie sind. Die über die Welt verteilten wirtschaftlichen Hoch- und Tiefdruckgebiete sind heute Voraussetzung für die möglichst billige Produktion der Warenströme. Nur ein Gefälle kann unser Wasserrad antreiben.

Die Asylsuchenden sind eine Folge dieser Dynamik. Unser Glück lockt sie an. Aber sie stören bei der Steigerung von Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Darum das Einreiseverbot nach Europa. Die Abwehr überlässt man den Naturkräften des Meeres. Seit dem Jahr 2000 sind 30.000 Menschen auf der Flucht ertrunken: eine Kleinstadt aus Leichen. Menschenleben als Kollateralschaden unseres Wohlstands und unserem „Pursuit of Happiness“.

Die Krise ist nicht vorbei, sie fängt erst an, bald kommen auch noch die Klimaflüchtlinge.

Die Erinnerung an Giovanna schenkt mir die Radikalität des Kinderblicks, ein fruchtbarer Kontrast zur internationalen Maschinerie, mit der die Fremden verwaltet werden. Noch nie war es so schwierig, Drehbewilligungen zu bekommen. Es muss also „was dran“ sein an dem Thema, wenn man dessen Bearbeitung so eifrig versucht zu verstecken. Aber auf der Agenda bei Wahlen und Koalitionsverhandlungen steht es zuoberst.

Unsere Herausforderung war, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Grundsätzliches entlarvt sich oft an einem Detail, an einem Blick, einem Lachen, die Summe des scheinbar Unwesentlichen macht das Wesentliche sichtbar.

Im Kern geht es um den Konflikt zwischen „ich“ und „uns“, um den Kontrast oder das Zusammenspiel der vielen Einzelnen zu einem Ganzen. Wie in einem Orchester, wo nicht die Trompete die Musik dominiert, sondern auch die Bratsche und die Flöte zu hören ist. Es geht um eine Hoffnung auf ein Gleichgewicht, auf ein Zusammenleben zwischen Nord und Süd als Organismus, der sich nicht mehr permanent ausnutzt und damit selbst zerstört.

Auch alle andern sagen zu sich selber „Ich“. Das kann zu Krieg führen oder der Anfang einer Liebesgeschichte sein.

An der Tür einer Schneiderei, die von Flüchtlingsfrauen betriebenen wird, hängt ein Spruch aus Alice im Wunderland: „Ich kann einfach nicht an das Unmögliche glauben,“ sagte Alice. Da antwortet die Rote Königin: „Du gibst Dir nicht genug Mühe! In Deinem Alter habe ich das jeden Tag eine halbe Stunde geübt und manchmal konnte ich an sechs unmögliche Dinge glauben, schon vor dem Frühstück.“

Markus Imhoof, Februar 2018

Producers` Note

Das Thema Flucht und Migration treibt mich, wie viele andere, seit langem um. Der Umgang des reichen, in Wohlstand regelrecht versinkenden Europas mit Menschen aus der deutlich ärmeren, teilweise kriegerisch verwahrlosten Welt; die gerechtere Verteilung von Reichtum in der Welt – das sind Themen, die in meinen Augen immer drängender werden.

Nachdem ich mit Markus Imhoof bei MORE THAN HONEY zusammengearbeitet hatte, fragte er mich zwei Jahre später, ob wir gemeinsam einen weiteren Film machen wollten. Wir finanzierten ihm einige Recherchereisen rund um das Mittelmeer. Doch erst auf einem unserer regelmäßigen Spaziergänge erfuhr ich von Markus‘ persönlichen Erfahrungen. Die Erinnerungen an seine Kindheit mit Giovanna, die 1945 als Flüchtlingskind aus Italien in die Schweiz kam, haben ihn tief geprägt. Fortan habe ich ihn ermuntert, diese persönliche Sichtweise in unseren Film einzubauen. Denn seine Erinnerungen zeigen uns, dass diese Migrationswellen alle schon einmal da waren in Europa. Und stellen ganz deutlich die Frage, warum das, was damals in den frühen 1950er Jahren möglich war, die Aufnahme von viel mehr Geflüchteten als heute, warum dies jetzt unmöglich sein soll?

Es zeigt aber auch: Das kollektive Gedächtnis ist sehr kurz. Deshalb bedeutet es mir sehr viel, dass die Berlinale unseren Film in den Wettbewerb eingeladen hat. Das Festival mit seinem Ruf, politische Themen zu präsentieren und zu diskutieren, ist für ELDORADO ein großartiges Forum.

Als Produzent wünsche ich mir nichts mehr, als dass der Schwung aus dem Festival in die Kinos überschwappt und natürlich von den Kinos auch auf die Zuschauer. Denn eins scheint für mich sicher: Dieses Thema, das uns bereits seit Jahren beschäftigt, wird uns noch sehr lange begleiten. Wenn unser Film auch nur einen kleinen Beitrag für ein Miteinander in Europa und in der Welt leistet, wäre das eine große Genugtuung für mich.

Thomas Kufus, Januar 2018

Nach FLAMMEN IM PARADIES und MORE THAN HONEY ist dies der dritte Film von Markus Imhoof, den wir gemeinsam mit Thomas Kufus, einem erfahrenen und überaus entgegenkommenden Partner, produzieren. Ich danke ihm für die Zusammenarbeit.

In den vielen Jahren unserer Freundschaft und Zusammenarbeit hatte ich das große Vergnügen, die Freude an herausfordernden Fragestellungen mit Markus zu teilen. Für ihn ist die Frage der geschlossenen Grenzen ein lebenslanges Anliegen, das er bereits in einem seiner früheren Filme DAS BOOT IST VOLL angesprochen hat.

Eines Tages redeten wir über die Möglichkeit, alle Flüchtlinge aufzunehmen und die Grenzen Europas zu öffnen, da meinte Markus, ich hätte meinen Teil bereits erledigt, indem ich vor 12 Jahren drei Kinder aus Afrika und Indien aufgenommen habe und sie so die Schweizer und die westlichen Kulturen kennen lernten… aber im Grunde waren wir uns einig, dass es nicht so einfach ist. Würde morgen in Europa ein Bürgerkrieg durch die Flüchtlingsfrage ausgelöst – so wie es sich einige unter uns vorstellen oder sogar schüren – was würden meine Kinder machen? Welche Seite würden sie wählen? Unsere Europäische Gesellschaft, welche mehr und mehr rassistisch geprägt ist, lässt sie allein wegen ihrer Hautfarbe leiden. Bei aller Integration sind sie nicht wirklich anerkannt. Dies ist schwer zu akzeptieren.

ELDORADO will in erster Linie beobachten, wie wir, Behörden und Bürger Europas im Jahr 2018, auf dem Mittelmeer, in Italien, am Zoll in Chiasso und in der Schweiz die Geflüchteten betrachten und mit ihnen umgehen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der junge Migranten, vor allem Afrikaner, sehr oft vor einer schwierigen Wahl stehen: „Vorwärts gehen, sagen sie, heißt sterben, zurückgehen heißt sterben. Also besser Vorwärtsgehen und sterben, sein Leben aufs Spiel setzen und nicht aufgeben“. Wie sollen wir Europäer diesem Alles oder Nichts ins Gesicht sehen?

Pierre-Alain Meier, Januar 2018

Thomas Kufus über die Produktion

Wie kam es zu ELDORADO?

Markus Imhoof und ich hatten zusammen MORE THAN HONEY realisiert, das war meine erste Zusammenarbeit mit Markus. Ungefähr zwei Jahre danach sprachen wir über das Thema der weltweiten Flucht- und Migrationsbewegung und merkten ziemlich schnell, dass uns das beide umtreibt.

Mein Wunsch war einerseits, mich an der Debatte über das Thema, das uns seit Jahren beschäftigt und noch viele Jahrzehnte beschäftigen wird, zu beteiligen und einen Film darüber zu machen, der einen gewissen Bestand hat. Zum Zweiten mochte ich den Gedanken, dass Markus einen weiteren Film macht und noch mal ein filmisches Ausrufezeichen unter sein Lebenswerk setzen würde.

Haben Sie da beide den gleichen Ansatz verfolgt?

Für mich war der entscheidende Wunsch, dass der Film die Situation aus der Perspektive der europäischen Institutionen zeigt, die verantwortlich sind für den Empfang und die Aufnahme der Geflüchteten. Es sollte kein Film über Opfer werden, deren Geschichten wir möglicherweise bis in die Herkunftsländer verfolgen, sondern über die Schnittstellen, sozusagen die Scharniere zwischen den Welten.

Diesen Ansatz hatte Markus auch, aber durch seine persönliche Geschichte bekam der Film dann noch einmal eine ganz andere Dynamik.

Wie kam das?

Durch seine eigenen Erfahrungen in der Nachkriegszeit ist das Thema für Markus extrem persönlich. Irgendwann in dem Prozess des Entstehens dieses Films gab es den Moment, an dem Markus und mir klar wurde: In diesem Film darf und muss er das Wort „Ich“ sagen. Es gibt Filme, da ist das ein absolutes No Go, aber in diesem Film musste er das Wort „Ich“ sagen dürfen und durchaus an bestimmten Stellen sehr persönlich werden. Das heißt, Dinge erzählen, die er sonst vielleicht nicht im Traum mit jemandem am ersten Abend teilen würde. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Mischung gefunden aus einer politischen und gesellschaftlichen Ebene und Markus persönlicher Geschichte, die diesen Film durchwebt.

Wie funktioniert die Arbeit zwischen Ihnen und Markus Imhoof generell?

Ich empfinde meine Rolle als eine Art Sparringspartner. Gerade als Produzent eines Dokumentarfilms muss man dafür sorgen, dass der Regisseur einen größtmöglichen Spielraum hat, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Das kann man buchstäblich nehmen, denn anders als beim Spielfilm gibt es kein Drehbuch. Das Drehbuch muss im Schneideraum mehr oder weniger montiert, also „geschrieben werden“ – und diese Prozesse brauchen Zeit. Hinzu kommt, dass Markus Imhoof ein gewissenhafter Rechercheur ist, und entsprechend Zeit braucht, um zu recherchieren und zu drehen.

Im Schneideraum beginnen wir dann aber zu diskutieren: Was hat eine Relevanz, was nicht und was ist für unser Thema wirklich wichtig? Das ist ein längerer Prozess, bei dem wir uns auch von den täglichen Nachrichten emanzipieren müssen, um den Film zu einer gewissen Reife zu führen. Mir hilft dabei, dass ich selbst einmal als Regisseur angefangen habe.

Hat sich die Beziehung zu Markus nochmal neu entwickelt gegenüber MORE THAN HONEY?

Ja, sehr, weil ELDORADO ein sehr viel persönlicherer Film ist. MORE THAN HONEY war ein Film über eine Form von Artensterben und über ein globales Problem, das einen naturwissenschaftlichen Kern hatte. Unser Thema heute ist sehr viel emotionaler, da es um das Schicksal von Millionen von Menschen geht. Und weil Markus auch immer wieder von seinen Erlebnissen und Erinnerungen erzählt hat, ist die Entstehung auch für mich intensiver gewesen.

Was möchten Sie mit dem Film bewirken?

Ich würde mich freuen, wenn der Film zum Nachdenken anregen und vielleicht sogar ein Appell an die Zuschauer sein kann, sich einmal in die Situation der Flüchtenden hinein zu versetzen. Im Film schreibt die kleine Giovanna in einem Brief an Markus: „Wir leben alle unter gleichen Sternen“. Besser kann man’s eigentlich nicht sagen.

Protagonisten / Orte

Marina Militare Italiana, Offiziere und Besatzung der „San Giusto“

Marineärztin Tiziana Manisco

Durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (englisch „United Nations Convention on the Law of the Sea“, UNCLOS) kam es dazu, dass viele Staaten heute eine 200-Meilen-Zone als ihr Hoheitsgewässer betrachten bzw. behandeln.

Am 3. Oktober 2013 sank vor Lampedusa ein libyscher Kutter mit 545 Geflüchteten an Bord – 390 von ihnen ertranken. Unter der Regierung Berlusconi galt das Bossi-Fini-Gesetz, benannt nach dem Minister der rechtspopulistischen Partei Lega Nord und dem Minister der Postfaschisten: Wer einem Flüchtlingsboot in Seenot half, wurde wegen Schlepperei angeklagt.

Nach internationalem Seerecht (SOLAS von 1974) und seemännischer Tradition ist jedoch jeder Schiffsführer auf hoher See innerhalb seiner Möglichkeiten verpflichtet, unabhängig von Nationalität, Status und Umständen, in welchen sich die Hilfesuchenden befinden, bei Seenot unverzüglich Hilfe zu leisten, wenn er über eine konkrete Notsituation informiert wird. Für Schutzsuchende gelten zusätzlich die in diversen Konventionen enthaltenen Refoulement-Verbote zu beachten, nach denen nicht an einen unsicheren Ort zurückgeführt werden darf.

Unter dem internationalen Proteststurm, angeführt von UN-Chef Ban Ki-Moon und Papst Franziskus, änderte die neue italienische Regierung die Flüchtlingspolitik: Die Italienische Marine bekam den Auftrag zur „Operatione Mare Nostrum“.

Fünf Kriegsschiffe patrouillierten nun ständig vor den libyschen Gewässern, um die schlecht ausgerüsteten und überladenen Flüchtlingsboote in internationalen Gewässern bzw. nach dem Überqueren der libyschen 200-Meilen-Zone abzufangen und die Insassen an Bord nehmen zu können. Angeführt werden die zwei Patrouillenboote und zwei Fregatten von einem Flaggschiff, von dem aus ein Admiral die Operation leitet. Jedes Schiff verfügt über Drohnen und Helikopter zur Aufklärung und Rettung. Italien kostete die Operation monatlich 9 Millionen Euro. Die libyschen Schlepper reagierten sofort: Sie setzen die Menschen in noch untauglicheren Booten aufs Wasser und betanken nur noch mit so viel Treibstoff, dass sie gerade noch internationales Gewässer erreichen, um dort dümpelnd auf Rettung zu warten

100.000 Menschen wurden bis Ende August 2014 so gerettet, eine Zahl, die für das Ende des Jahres prognostiziert war.

Wir hatten die Chance, die vorletzte Fahrt des Flaggschiffs San Giusto zehn Tage lang zu begleiten und die Rettungsaktionen vor der libyschen Küste zu filmen. Es war die größte Zahl an Geflüchteten, die das Schiff je an Land gebracht hat: 1.800 Männer, Frauen und Kinder. Eine Woche später wurden die Rettungsaktionen aus Geldmangel und unter Druck der rechten Parteien eingestellt.

Eine Koalition von europäischen Marinen unter dem Namen „Sofia“ (nach dem Namen eines auf einem der Kriegsschiffe geborenen Flüchtlingskindes) hat die Aufgabe übernommen. Offiziell ist ihre Aufgaben die Sicherung der Grenze, nach dem Seenotrecht haben sie aber auch Menschen nach Italien gebracht: Die europäische Grenzschutzorganisation Frontex ist mit Flugzeugen an den Operationen beteiligt.

Private Rettungsteams, z.B. der Médecins Sans Frontières oder Sea Watch aus Deutschland haben nach dem Ende von Mare Nostrum ebenfalls Rettungen auf dem Meer begonnen.

Weil sich viele europäische Länder weigern, die beschlossene Umverteilung der Geflüchteten auf andere EU-Länder zu akzeptieren – und unter dem zunehmenden Druck der rechten Parteien -, hat die italienische Regierung ihre Politik noch einmal geändert: Sie schickt ihre Marine jetzt in die libyschen Gewässer, um die Boote noch früher abzufangen und die Geflüchteten gleich nach Libyen zurückzuschicken. Libysche Milizionäre bekommen hohe Geldbeträge, Patrouillenboote und Ausbildung aus Italien und der EU zum Aufbau einer sogenannten „libyschen Küstenwache“, aber auch die Bürgermeister der Küstenstädte werden für die Rücknahme bezahlt. Einige Schlepper haben die Seite gewechselt, denn das Geschäft der Fluchtunterdrückung scheint noch lukrativer und weniger risikoreich – oder sie arbeiten in beiden Geschäftsbereichen und verdienen doppelt. Die Zurückgewiesen landen oft in den berüchtigten libyschen Gefängnissen, wo Erpressung, sexueller Missbrauch bis hin zu Sklavenhandel betrieben wird.

Hafen Reggio Calabria, Federico Riccio, UNHCR

Für Geflüchtete gilt vom Betreten des ersten EU-Landes an der Vertrag von Dublin, der die Bewegungsfreiheit der Geflüchteten einschränkt. Das UNHCR ist der erste Ansprechpartner für die Ankömmlinge und engagiert sich für die Geflüchteten, die unter den Schutz der Genfer Konvention fallen.

Ob dies der Fall ist, ermitteln aber die Behörden des Ankunftsland in einer ersten kurzen und einer zweiten ausführlicheren Befragung. Bei Ihrer Registrierung (schon auf dem Schiff und nachher nochmals an Land) müssen die Geflüchteten ihre Fingerabdrücke abgeben, die mit der EU-Datenbank Eurodac von der Europäischen Kommission abgeglichen werden. Damit soll verhindert werden, dass ein Asylbewerber in verschiedenen Ländern Asylgesuche stellt.

Das europäische Land, das der Geflüchtete als Erstes betritt, ist verantwortlich für das ganze Asylverfahren, inklusive eventueller Abschiebung, also möglicherweise für mehrere Jahre. Dieses Land darf der Asylsuchende während dieser Zeit nicht verlassen, selbst wenn Angehörige bereits in einem anderen europäischen Staat leben.

Lager CARA Borgo Mezzanone, Foggia

Umberto Carofiglio, Cooperativa Senis Hospes

Erst nach langen Verhandlungen beim Innenministerium in Rom und bei der Polizei in Foggia erhielten wir eine Drehgenehmigung von wenigen Stunden in einem der Aufnahmelager.

Die Firma Cooperativa Senis Hospes hatte den Zuschlag für die Verwaltung des Lagers bekommen, weil sie statt 30 nur 22 Euro pro Insasse und Tag verlangte. Doch auch von diesem Rest muss noch ein Gewinn abfallen, denn Senis Hospes beschreibt sich selber als „ein Unternehmen auf dem Markt der Sozial- und Gesundheitsdienste“.

Nach dem Artikel „7 Tage in der Hölle“ des Journalisten Fabrizio Gatti („Espresso“), der sich in eines dieser Lager einschleusen ließ und die Missstände dort aufgedeckte, hat die Organisation den Auftrag verloren. Die Gründe hierfür waren neben den inhumanen Lebensbedingungen und Prostitution im Lager vor allem die unverhältnismäßige hohe Zahl von Bewohnern, mehr als doppelt so viel wie die vertraglich vereinbarte Maximalbelegung – darum mussten sie im Freien schlafen.

Inzwischen hat die Cooperativa Senis Hospes den Betrieb wieder übernommen, mit einem Geschäftsvolumen von 12 Millionen im Monat.

Im Erstaufnahmelager warten die Geflüchteten auf ihre Hauptbefragung durch die Kommission und anschließend nochmals auf deren Entscheidung über ihr Asylgesuch. Es ist eine quälende Zeit, denn es dauert 6 bis 15 Monate, bis die Entscheidung fällt. Wer im Lager ist, kann noch hoffen. Wer abgelehnt wurde, muss das Lager ohne Papiere verlassen. Eigentlich müsste er zurückreisen ins Herkunftsland, aber mit welchen Mitteln? Zudem gibt es die große Hürde der Scham, als Versager zu der Familie zurückzukehren, die das Geld für die Reise investiert hat.

Viele Geflüchtete ergreifen – bei darauf spezialisierten, zum Teil zweifelhaften Anwälten – das Rechtsmittel eines Rekurses (Widerspruchs). Das Verfahren kann Jahre dauern und kreiert neue Schulden. Ohne Papiere, ohne Arbeitserlaubnis und ohne finanzielle Hilfe bleibt nur die Schwarzarbeit ohne jeden Rechtsschutz: Dieses Angebot kommt von der Mafia und so geraten die Geflüchteten vollends ins Fegefeuer.

Quellen:

>> http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=25164:

„Il Viminale stoppa la gestione del centri di prima accoglienza di Foggia alla Senis Hospes“

Gran Ghetto di Rignano, Foggia

Viele afrikanische „Aventuriers“ wurden von ihrer Familie auserwählt. Mit dem gesammelten Geld, oft hat sogar die Dorfgemeinschaft etwas beigesteuert, wurden sie losgeschickt, um den Zurückgebliebenen ein Vielfaches aus der Welt zurückzuschicken und später als Helden zurückzukehren. Ein Versagen bei der Flucht oder mit leeren Händen heimzukehren, wäre eine unerträgliche Schande.

Nach der Ablehnung eines Asylantrags in Italien stehen die Geflüchteten mit leeren Händen da. Sie hängen in Italien fest, dürfen aber nicht arbeiten. So geraten sie in die sklavenähnliche Abhängigkeit in der Tomatenproduktion von Foggia.

Aus der fruchtbaren Ebene um Foggia kommt ein großer Teil der italienischen Tomatenproduktion. Drei Tage vor der Ernte werden die enormen Tomatenfelder mit einer Chemikalie besprüht. Die Blätter sterben ab und alle Früchte werden gleichzeitig rot.

Dann werden sie von schwarzen Arbeitern in große Kunststoffkisten gepackt. Über den verwelkten Stauden bücken sich verschwitzte schwarze Rücken. Als Schutz gegen die brütende Augustsonne tragen einige ihre T-Shirts als Turban um den Kopf geknotet. Es sieht aus wie auf den Baumwollfeldern von Onkel Tom. Bezahlt wird pro Kiste, also im Akkord.

Abseits in der Ebene steht das Gran Ghetto di Rignano: In Plastikhütten, die mit dünnen Bewässerungsschläuchen zusammengebunden sind, leben 800 bis 1.400 illegale und legale Migranten ohne Kanalisation im Slum.

Der Landwirtschaftsbetrieb hat einen sogenannten Caporale, der die Leute anwirbt. Vor Ort wiederum kontrolliert er die illegalen Arbeiter über die schwarzen Capos, die über die gefüllten Kisten Buch führen und abrechnen. Sie stehen Schlange – pro Tag kann ein Schwarzarbeiter 25 bis 30 Euro schaffen, minus 3 Euro für die Fahrt, minus 5,60 Euro für das Sandwich, minus 3 Euro für das Wasser: Macht 11-16 Euro für einen harten Arbeitstag unter bis zu 40 Grad Sonne. Wer zusammenbricht, muss seine Fahrt ins Spital zusätzlich bezahlen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen.

Die Frauen dürfen nicht auf dem Feld arbeiten. Ihnen bleibt nur die Prostitution, um zu überleben. Am Abend stehen die Italiener im Ghetto Schlange. Hier ist das größte Bordell der Umgebung entstanden.

Mit dem Geld, das die Arbeiter nach Hause schicken, kaufen ihre Verwandten in Westafrika in Büchsen die Tomaten, die sie in Europa geerntet haben. Die ganze lebensgefährliche Reise haben sie gemacht, um in Italien als Sklave EU-subventionierte Tomaten zu pflücken. Veredelt als Tomatenpüree überschwemmen sie den Markt in der Heimat und vernichten die afrikanische Tomatenproduktion: Die Kolonialarmeen sind ersetzt worden durch Tomatenpüree.

Raffaele Falcone, Gewerkschaft CGIL

Raffaele ist Jurist und arbeitet gratis bei der Gewerkschaft CGIL in der Hoffnung, eines Tages einen Vertrag zu bekommen. Er wohnt trotz abgeschlossenem Studium bei seinen Eltern, einfachen Landarbeitern. Auch der Helfer ist von der Unterstützung anderer abhängig.

Die Gewerkschaft CGIL versucht, die Caporali (genannt Capos – Capi Bianchi und Capi Neri) und ihre Arbeitgeber anzuklagen: Das Caporalat funktioniert als ein System der Abhängigkeiten: Der Capo Nero – ein aufgestiegener schwarzer Arbeiter – ist Aufseher einer Erntegruppe. Er ist dem Capo Bianchi, einem weißen Italiener, verantwortlich. Die illegalen Erntehelfer werden unter falschen, italienischen Namen mit fingierten Verträgen angestellt. Während ein Farbiger arbeitet, erhält ein Italiener die soziale Absicherung und die Rentenansprüche, die aus dem Vertrag entstehen. Das Parlament hat ein Gesetz gegen das Caporalat verabschiedet, aber bisher wurden erst kleine Fische angeklagt. Eine mögliche Erklärung ist wohl, dass der Kontrolleur der Verwaltung in Foggia selbst einen großen Landwirtschaftsbetrieb hat.

Raffaele versucht, Beweise für Anklagen zu finden. Das ist ein riskanter Job in dem Netzwerk der Mafia. Ein Kollege konnte sich lange nur mit Polizeischutz bewegen. Dennoch gibt die Gesetzeslage Raffaele bei seiner Arbeit einen gewissen Schutz, er wird aber oft bedroht. Die Capos verfolgen sein Auto, stechen seine Reifen auf, es kommt auch zu Handgreiflichkeiten. Auch wir wurden beim Dreh von so einem Wagen verfolgt, konnten uns aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Drehen konnten wir im Ghetto nur mit versteckter Kamera.

Im März 2017 ist das Ghetto abgebrannt, zwei Menschen aus Mali kamen dabei um. Auf die anrückende Polizei wurde geschossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Für die Migranten ist es schlimmer. Die Zustände im vermeintlichen Eldorado sind für sie zu einem neuen Fluchtgrund geworden, auf dem Weg der Hoffnung weiter in den Norden, in die Schweiz oder nach Deutschland.

Akhet

Akhet kam als unbegleiteter Minderjähriger mit 16 nach Europa. Seine Heimat ist die Elfenbeinküste. Seine Familie wurde wegen ihrer Herkunft aus Burkina Faso bedroht und musste fliehen. Nachdem es dort mehrfach zu Grenzkonflikten gekommen war, nutzte Akhet die Gelegenheit zur Flucht vor seinem gewalttätigen Vater. Das Ziel war zunächst nicht Europa, er erreichte Libyen und arbeitete dort unter einem falschen arabischen Namen (um zu tarnen, dass er Christ ist) in einem Programm der Regierung Gaddafi zur Bepflanzung der Dünen gegen das Fortschreiten der Wüste. Nach Gaddafis Sturz wurde die Lage zunehmend kompliziert. Als ein Freund ihm von seinen Plänen einer Flucht über das Meer erzählte, schloss er sich an. Er hatte Glück und landete nach seiner Zeit in einem Erstaufnahmelager für Minderjährige bei einer Familie, die ihn unterstützte, bis er Abitur machen konnte. Sein Wunsch, in der Schweiz zu studieren, scheiterte jedoch an der schweizerischen Ausländergesetzgebung, nach der ausländische Studenten erst nach einigen Semestern arbeiten dürfen. Er wollte seiner finanziell schwachen Pflegefamilie nicht länger zur Last fallen und aus politischem Interesse die Zustände im Ghetto kennen lernen und miterleben. So ging er in die Tomatenernte.

Akhet hat inzwischen sein Wirtschaftsstudium in Italien begonnen. Sein viertes Semester studiert er aktuell als Erasmus-Student an der Sorbonne in Paris. Nach dem Studium will er nach Afrika zurückkehren und Politiker werden.

Bahnhof Chiasso, Schweizer Grenzwache

Es ist nur eine imaginäre Linie, die Italien von der Schweiz trennt, doch am Bahnhof von Chiasso kann man beobachten, wie diese Linie über das Schicksal von Menschen entscheidet. Täglich zieht die Schweizer Grenzwache farbige Reisende aus den Zügen und schickt sie nach Italien zurück, wo laut dem Dubliner Abkommen über ihr Asylgesuch entschieden werden muss.

Kollektivunterkunft Riggisberg, Kanton Bern

Doris Mühlemann, Heilsarmee

Einige haben es trotz allem ins Paradies geschafft: Aber sie wohnen im Keller. Es scheint, als wolle sich die Schweiz mit abschreckenden Asylunterkünften in fensterlosen Bunkern als Zielland möglichst unattraktiv machen – die Postkarten-Schneeberge liegen vor der Stahlbetontür. Wie lebt es sich unter der Erde? Politiker sagen, „Wir haben das im Militär auch überlebt“, die militärischen Wiederholungskurse dauern allerdings nur 3-4 Wochen.

Die Heilsarmee ist eine von verschiedenen Trägerorganisationen, die Geflüchtete betreut, neben andern NGOs wie Caritas und SRK. Der größte Anbieter ist die gewinnorientierte Firma ORS, die inzwischen auch in Österreich und Deutschland tätig ist: Den Zuspruch erhält wie in Italien, wer bei gleicher Leistung das günstigste Angebot macht.

In Riggisberg engagiert sich der sehr aktive Dorfpfarrer und die Freiwilligenhilfe „riggi-asyl“ für kostenlose Deutschkurse, unterstützen bei Behördengängen und Arbeitsvermittlung, z.B. in den beiden Heimen für Behinderte und für Alte, die man im Film sieht, betreuen Traumatisierte und wehren sich juristisch und mit Öffentlichkeitsarbeit gegen Abschiebungen.

Sie vermitteln aber auch bei Streitigkeiten mit den Nachbarn im Dorf – meist geht es um Nichteinhalten der strikten Nachtruhe mit zu lauter Musik oder lautem Telefonieren, aber es gab auch schon Beschwerden, weil Asylsuchende zu Fuß durch einen Weg mit Fahrverbot gingen.

Die Kollektivunterkunft Riggisberg, vor unserem Dreh noch vom Gesamtbundesrat auf seiner jährlichen „Schulreise“ als Musterbeispiel besucht, ist inzwischen geschlossen worden. Das Dorf wäre einverstanden gewesen, dass wir die entscheidende Versammlung zur Schließung der Unterkunft filmen, Beamte der Justiz- und Polizeidirektion verweigerten aber die Drehgenehmigung.

Der zuständige Regierungsrat Käser revanchierte sich mit einer persönlichen Drehbewilligung bei sich im Amt:

Polizei- und Militärdirektion, Kanton Bern, Regierungsrat (damals Präsident) Hans-Jürg Käser

„Europa ist das Paradies, die Schweiz das Schlaraffenland. Das wissen nicht nur wir, das wissen auch die Negerbubli.“ Für diese Wortwahl bei der Vorstellung einer neuen Asylunterkunft in Burgdorf hat sich Regierungsrat Käser öffentlich entschuldigt und diese Entschuldigung noch einmal vor den Präsidenten der Vereinigung Afrika Diaspora wiederholt.

Im Film spricht er von den Schweizern seines Heimatdorfes, die Anfang des 19. Jahrhunderts selber Wirtschaftsflüchtlinge waren und ins Schlaraffenland Amerika auswandern mussten, um den Verbliebenen und sich selber den Hungertod zu ersparen. Die Gründe für Migration sind also seit Jahrhunderten die gleichen geblieben. – Das war wohl auch vor 180.000 Jahren so, also unsere Vorfahren aus Afrika aufgebrochen und schließlich Europäer geworden sind.

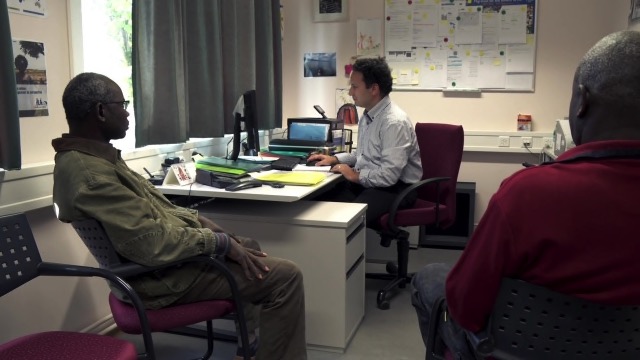

Staatssekretariat für Migration (SEM), Gabriel Steffen, Befrager

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) entspricht in der Schweiz dem Deutschen BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Die Umsetzung der Asyl-Bürokratie ist bewusst in viele Teilbereiche aufgegliedert, um die Verantwortung und damit die Verführbarkeit des Einzelnen durch Mitgefühl zu minimieren. Die Befrager und Befragerinnen sind unter großem Druck: Den einen sind sie zu lieb, den andern zu hart. Ein leitender Beamter sagte zum Abschluss: Wenn Linke und Rechte gleichermaßen unzufrieden sind mit uns, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.

Wie schon in Italien ist es wieder ein „Tor der Hoffnung“. Der wichtigste Mensch für die Asylsuchenden ist der Befrager oder die Befragerin, die über „hier sein“ oder „nicht hier sein“ zu entscheiden hat.

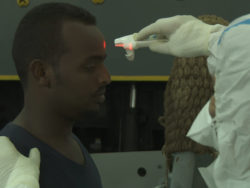

Wir bekamen die Erlaubnis, eine Befragung live zu filmen, allerdings ohne Einfluss auf die Auswahl des Befragten. Drei Monate nach dem Dreh bekam der vom SEM ausgewählte Palästinenser aus Syrien, der mit allem einverstanden wer, plötzlich Angst, dass seine Aussagen den zurückgebliebenen Angehörigen in Syrien schaden könnten. Darum haben wir drauf verzichtet, sein Gesicht zu zeigen.

Aber nicht nur in einer Diktatur muss man scheinbar Angst haben, sein Gesicht zu zeigen: Wir hatten vom Bund die Bewilligung bekommen, das psychologische Training zu drehen, in dem die Befrager mit Vorträgen, Diskussion und Rollenspielen geschult werden, bei Asylgeschichten Lügen zu entlarven. Mit großem Aufwand haben wir zwei Tage dieser Schulung verfolgt, durften dabei aber nur fünf Befragerinnen oder Befrager von vorn und vier nur von hinten filmen, im Ton durften von allen 28 nur von 12 Teilnehmern die Stimmen zu hören sein. Im Schnitt wurde daraus leider keine sinnvolle Szene, wir haben sie nach langen Versuchen schließlich weggeschnitten.

Wohnheim Schlossgarten, Riggisberg, Rahel

Die Eritreerin Rahel ist mit ihren Eltern als Kleinkind aus Eritrea nach Äthiopien geflüchtet. Da sie keine Papiere hat, die verstorbenen Eltern als Zeugen wegfallen und sie lange in Äthiopien gelebt hat, wird sie vom SEM als Äthiopierin eingestuft.

Rahel kam über Libyen in die Schweiz. Was sie dort erlebt hat, kann sie nur zwischen den Zeilen ausdrücken. Heute spricht sie etwas Deutsch und sie ist als Pflegehilfe beliebt. Doch „was auf der Flucht Schlimmes erlebt wurde, kann nicht zur Bewilligung des Asylgesuchs herangezogen werden“ und so gibt es über das, was Rahel knapp überlebt hat, weder einen Richter, noch gibt es Hilfe: Rahels Asylgesuch und auch ihr Rekurs sind abgelehnt worden.

Aber sie kann weder nach Eritrea noch nach Äthiopien zurückgeschickt werden. Sie darf in der Schweiz keinen Deutschkurs mehr besuchen und nicht arbeiten. Als Sans-Papiers mit „Wegweisungsentscheid“ kann sie theoretisch jederzeit von der Polizei aufgegriffen und verhaftet werden. Sie bekommt 8 Franken Nothilfe am Tag und einen Schlafplatz in einer Kollektivunterkunft. Wegen ihrer Erlebnisse im Gefängnis in Libyen und ihrem Selbstmordversuch bekommt sie psychologische Betreuung. Das Trauma ist dokumentiert.

Empfangs- und Verfahrenszentrum Vallorbe, Jean Quartarolo, Return Counsellor IOM

Ba Yero, Amadeo Diallo

Die IOM (International Organization for Migration – The UN Migration Agency) beschäftigt sich im Unterschied zur UNHCR mit der Logistik im Zusammenhang mit Geflüchteten und Migranten.

Um die Rückkehr von asylsuchenden Personen zu fördern und die Wiedereingliederung im Herkunftsland zu erleichtern, gewährt die Schweiz in Zusammenarbeit mit IOM Geflüchteten ohne Asyl aus einigen Ländern eine finanzielle Hilfe, um sie zur Ausreise zu ermutigen und ihnen zu helfen, in der Heimat eine neue Existenz aufzubauen. Für Senegal sind das 3.000 Schweizer Franken, für Nigeria mit höheren Lebenskosten 5.000 Franken.

Ba Yero hatte zwei Kühe verkauft, um seine „Reise der Hoffnung“ zu finanzieren. Jetzt kann er sich wieder zwei Kühe kaufen.

Doch die Kühe in der Schweiz stehen auf satten grünen Wiesen, während im Senegal ein Hirte im Winter mit ihnen umherziehen muss, um etwas Futter zu finden. Im Sommer trocknet alles aus, die Tiere magern ab und geben kaum mehr Milch. Im selben Monat, als Ba Yero heimkehrte und seine zwei Kühe kaufte, hat die EU in einem Freihandelsabkommen mit mehreren westafrikanischen Ländern den Wegfall der gegenseitigenZölle u.a. auf Milchpulver durchgesetzt. Der regionalen Wirtschaft werden so die Grundlagen entzogen. Die subventionierte europäische Milch ist billiger als die von Ba Yero.

Was für Perspektiven hat der Sohn des Heimkehrers? Ähnlich magere wie die Vorfahren des Schweizer Regierungsrates am Anfang des 19. Jahrhunderts.

Wie kam Giovanna zu Markus? – Historische Hintergründe zu den Kindertransporten

Die Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes war eine vom Januar 1942 bis 1956 dauernde Hilfsaktion zugunsten von kriegsgeschädigten Kindern aus mehreren europäischen Ländern.

Kinder, die es gesundheitlich nötig hatten oder Familienangehörige verloren hatten, und deren Zustand es erlaubte, dass sie sich in einem drei- bis sechsmonatigen Aufenthalt erholen konnten, wurden in die Schweiz gebracht und dort auf Schweizer Familien oder Pflegeeinrichtungen verteilt.

Der Ursprung der Kinderhilfe lag nicht auf Bundesebene: Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs schlossen sich 17 Hilfswerke und Organisationen zur Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kinder (SAK) zusammen. Weil der SAK die personellen und finanziellen Mittel fehlten und sie andererseits als zu „politisch“ galt, wurde die humanitäre Hilfe 1942 unter die Schirmherrschaft des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) gestellt.

Die Einreise von Kindern mit der Eisenbahn in die Schweiz war die größte Kinderhilfsaktion während und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Von 1940 bis 1945 profitierten rund 62.000 unterernährte und kranke Kinder von den Erholungsaufenthalten. Nach dem Krieg wurden die Aufenthaltsprogramme weitergeführt und zugunsten von Kindern aus ganz Europa erweitert. Nun kamen auch aus Deutschland, Italien und Österreich erholungsbedürftige Kinder in die Schweiz. Bis zum Ende der Aktion 1956 wurden 181.000 Kinder von rund 100.000 schweizerischen Pflegefamilien betreut.

Jüdische Kinder wurden jedoch schon früh ausdrücklich von den Kinderzügen ausgenommen. Das SRK stand, wie alle nationalen Rotkreuzgesellschaften, in einer privilegierten Beziehung zur Landesregierung und war vor allem in Kriegszeiten von der politischen Linie abhängig. Und der Bundesrat stand unter großem innen- und außenpolitischen Druck. Mit humanitärer Hilfe konnte er ihn entkräften. So wurden schon früh Kinder aus den von Deutschland besetzten Gebieten in die Kinderzüge integriert, um der Schweiz einen Verhandlungsvorteil bei der Wahrung ihrer Neutralität zu ermöglichen und es kam zwischen der Vichy-Regierung und dem Schweizer Bundesrat zu dem im Film beschriebenen Handel: Für jeden jüdischen Flüchtling in der Schweiz, der ein Visum nach Amerika und ein Schiffsticket hatte, wurde ein Durchreisevisum zum Hafen von Marseille gewährt, wenn die Schweiz als Gegenleistung drei hungrige französische Kriegskinder in der Schweiz auffüttert.

Um die Zuwanderung besser steuern zu können und weil der Bundesrat wegen des Tourismus die Grenzen nicht schließen wollte, war seit 1939 eine Unterscheidung zwischen anerkannten „politischen Flüchtlingen“ und „Emigranten“ gemacht worden, die im Ermessen der Fremdenpolizei lag. Flüchtlinge „nur aus Rassengründen“ galten ausdrücklich nicht als politische Flüchtlinge. Für „nicht-arische“ Einreisende aus Deutschland galt ein Visumzwang und ein Visum durfte nur noch ausgestellt werden, wenn Gewähr bestand, dass der Ausländer die Schweiz wieder verlassen würde. Die Pässe deutscher Juden wurden darüber hinaus mit einem „J“-Stempel gekennzeichnet und damit zur Einreise in die Schweiz untauglich gemacht.

Insgesamt wurden unterschiedlichen Quellen zufolge bis zu 20.000 Menschen während des Krieges an der Grenze abgewiesen oder an die Nazis ausgeliefert, obwohl bekannt geworden war, dass diese akut von Ermordung bedroht waren. Erst 10 Monate vor Kriegsende, im Juli 1944, wurde diese Praxis gestoppt. Eine Untersuchungskommission kam 2002 zu dem Ergebnis, dass die damalige schweizerische Flüchtlingsgesetzgebung mit den Prinzipien eines Rechtsstaates nicht vereinbar war.

Giovannas Geschichte

1945 kam Giovanna Viganò mit acht Jahren auf einem dieser Kinderzüge in die Schweiz und zur Familie Imhoof. Giovanna ist ein unterernährtes Straßenkind, ihr Vater ist in Stalingrad verschollen und vermutlich tot, die Mutter ist zu krank, um sich um die Tochter zu kümmern.

1946 muss Giovanna wieder zurück nach Mailand. Die Imhoofs wollen sie länger behalten, aber man dürfe die Gefühlsbindungen nicht zu stark werden lassen, ist die Weisung vom Roten Kreuz.

Zuhause in Italien ist die Mutter immer noch krank, die Armut ist groß, es gibt zu wenig Essen, die Fenster sind seit einer Bombardierung kaputt und mit ölgetränktem Papier nur notdürftig zugeklebt. Es fehlt an allem und es ist kalt, denn es gibt kein Geld zum Heizen. Die Mutter lötet in der Küche Radioantennen für eine kleine Werkstatt. Später arbeitet sie in einer Zigarettenfabrik. Giovanna ist oft krank, hat Rheuma und ist unterernährt. Die Geschenkpakete und Geldsendungen aus der Schweiz sind zu wenig.

1949 will Familie Imhoof Giovanna (13 Jahre alt) privat wieder zurückholen (Markus ist 8 Jahre alt). Aber als ausländisches Kind in die Schweiz zu kommen ist kompliziert wegen einer Gesetzgebung zu Saisonarbeitern: Diese Saisoniers wohnen in Baracken in der Schweiz, arbeiten vor allem auf dem Bau und müssen jedes Jahr für drei Monate zurück. Sie haben keine Rechte, Kinder mitzubringen, man will – damals wie heute – den „Familiennachzug“ verhindern. Es sind über eine halbe Million Italiener, die häufig rassistisch angefeindet werden.

Markus Vater muss für die Übernahme aller Kosten bürgen und die Ausreise garantieren. Giovanna darf einreisen. Doch bereits 1950 muss Giovanna wieder zurück nach Mailand – und wird wieder krank. Giovanna stirbt im selben Jahr (Markus ist 9 Jahre alt). Die Eltern Imhoof machen sich bis hohe Alter Vorwürfe.

1978: Markus lebt jetzt in Mailand, aber mit einer anderen italienischen sprechenden Frau, Giovannas Mutter betreut oft ihre gemeinsamen Kinder. Er schreibt das Drehbuch zum Flüchtlingsfilm DAS BOOT IST VOLL über die Abschiebung jüdischer Flüchtlinge aus der sicheren Schweiz zurück ins Deutsche Reich und in den sicheren Tod während des Zweiten Weltkriegs.

1981 wird der Film bei der Berlinale aufgeführt und mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet sowie ein Jahr später mit einer Oscar®-Nominierung geehrt.

Team

Thomas Kufus (zero one film) – Produzent

Thomas Kufus zählt zu den einflussreichsten unabhängigen Dokumentarfilm-Produzenten in Deutschland. In den letzten 25 Jahren produzierte er mit der in Berlin ansässigen zero one film über 100 Dokumentarfilme, -serien und Spielfilme, darunter preisgekrönte Filme wie Lars Kraumes DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER (Deutscher Filmpreis 2016), Julia Albrechts „Die Folgen der Tat“ (Grimme Preis 2016), Markus Imhoofs MORE THAN HONEY (Deutscher Filmpreis 2013 sowie Österreichischer und Schweizer Filmpreis), WESTEN von Christian Schwochow (FIPRESCI-Preis Montréal Filmfestival und Deutscher Filmpreis für Jördis Triebel), Corinna Belz’ GERHARD RICHTER PAINTING (Deutscher Filmpreis 2012), Arnon Goldfingers DIE WOHNUNG (Ofir Award) sowie BLACK BOX BRD von Andres Veiel (Europäischer und Deutscher Filmpreis). Darüber hinaus produzierte die Firma mehrere Filme mit dem renommierten russischen Regisseur Aleksandr Sokurov (u.a. MOLOCH, VATER UND SOHN, FRANCOFONIA).

Gemeinsam mit Geschäftspartner und Regisseur Volker Heise realisierte er wegweisende, dokumentarische Fernsehformate wie „24h Berlin – Ein Tag im Leben“ und „24h Jerusalem“ (beide Deutscher Fernsehpreis) sowie „Schwarzwaldhaus 1902“. Für 24h Jerusalem erhielt zero one film 2014 den Deutschen Fernsehpreis und Thomas Kufus den Produzentenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen.

2017 erfolgte die Ausstrahlung der ebenfalls 24-stündigen Dokumentation „24h Bayern“ mit großem Erfolg.

Thomas Kufus ist Mitglied der Europäischen und Deutschen Filmakademie. Von November 2009 bis Anfang 2015 war er auch deren Vorstandsvorsitzender. Seit 2016 ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

FILMOGARPHIE (Auswahl)

| 2018 | ELDORADO | Regie: Markus Imhoof |

| 2017 | BEUYS | Regie: Andres Veiel |

| 2016 | 24 WOCHEN | Regie: Anne Zohra Berrached |

| 2015 | FRANCOFONIA | Regie: Alexandr Sukorov |

| 2015 | DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER | Regie: Lars Kraume |

| 2015 | „Die Folgen der Tat“ | Regie: Julia Albrecht |

| 2015 | DOMINO EFFEKT | Regie: Elwira Niewiera, Piotr Rosolwski |

| 2014 | „24h Jerusalem“ | Regie: diverse, u.a. Volker Heise |

| 2013 | WESTEN | Regie: Christian Schwochow |

| 2013 | „Zeit der Helden“ | Regie: Kai Wessel |

| 2012 | MORE THAN HONEY | Regie: Markus Imhoof |

| 2011 | DIE WOHNUNG | Regie: Arnon Goldfinger |

| 2011 | GERHARD RICHTER PAINTING | Regie: Corinna Belz |

| 2011 | WER WENN NICHT WIR | Regie: Andres Veiel |

| 2009 | „24h Berlin“ | Regie: diverse, Projektregie Volker Heise |

| 2003 | DIE KINDER SIND TOT | Regie: Aelrun Goette |

| 2003 | VATER UND SOHN | Regie: Alexander Sokurov |

| 2002 | „Schwarzwaldhaus 1902“ | Regie: Volker Heise |

| 2001 | BLACK BOX BRD | Regie: Andres Veiel |

| 1997 | MUTTER UND SOHN | Regie: Aleksandr Sokurov |

| 1996 | A TICKLE IN THE HEART | Regie: Stefan Schwietert |

| 1994 | VERBORGENE SEITEN | Regie: Aleksandr Sokurov |

| 1991 | BLOCKADE | Regie: Thomas Kufus |

| 1989 | MEIN KRIEG | Regie: Harriet Eder,Thomas Kufus |

Pierre-Alain Meier (Thelma Film) – Produzent

Mit der 1988 gegründeten Thelma Film hat Pierre-Alain Meier mehr als dreißig Spiel- und Dokumentarfilme in verschiedenen Ländern produziert, u.a. in Argentinien MEMORIA DEL SAQUEO von Fernando Solanas (Berlinale 2004, Goldener Ehrenbär), in Kambodscha DAS REISFELD von Rithy Panh (Cannes Filmfestival 1994, Int. Wettbewerb), im Senegal HYENAS von Djibril Diop Mambéty (Cannes Filmfestival 1992, Int. Wettbewerb), in Burkina Faso YAABA von Idrissa Ouedraogo (Cannes Filmfestival 1989, Eröffnungsfilm der Director’s Forthnight), in Algerien BAB EL OUED CITY von Merzak Allouache (Cannes Filmfestival 1995), in Serbien ORDINARY PEOPLE (Cannes Filmfestival 2009), in Palästina SALT OF THIS SEA von Annemarie Jacir (Cannes Filmfestival 2008), im Tschad FAR FROM THE VILLAGE von Olivier Zuchuat (IDFA-Festival 2008), sowie in der Schweiz MORE THAN HONEY von Markus Imhoof (Locarno, Piazza Grande 2012).

Darüber hinaus realisierte er mehrere Dokumentarfilme, zuletzt ADIEU A L’AFRIQUE, den er 2017 im Wettbewerb von Visions du Réel präsentierte, sowie einen Spielfilm, THELMA (2001).

Um FLAMMEN IM PARADIES (1997) zu produzieren, gründete Pierre-Alain Meier 1995 zusammen mit Markus Imhoof und dem Verleiher Thomas Koerfer (Frenetic Films) die Flimpa Filmproduktion in Zürich, die später in Ormensis Film umbenannt wurde. 2008 übernahm Markus Imhoof die Firma.

FILMOGRAPHIE

| 2018 | ELDORADO | Regie: Markus Imhoof |

| 2017 | ADIEU L’AFRIQUE | Regie: Pierre-Alain Meier |

| 2012 | MORE THAN HONEY | Regie: Markus Imhoof |

| 2011 | UN ETE BRÛLANT | Regie: Philippe Garrel |

| 2009 | ORDINARY PEOPLE | Regie: Vladimir Perisic |

| 2008 | DAS SALZ DES MEERES | Regie: Annemarie Jacir |

| 2007 | DIE UNSANFTE (Pas Douce) | Regie: Jeanne Waltz |

| 2005 | LA DIGNIDAD DE LOS NADIES | Regie: Fernando Solanas |

| 2004 | MEMORIA DEL SAQUEO –

DIE GLOBALISIERUNG HAT EIN GESICHT |

Regie: Fernando Solanas |

| 1995 | LES HOMMES DU PORT | Regie: Alain Tanner |

| 1994 | DAS REISFELD | Regie: Rithy Panh |

| 1992 | HYENAS | Regie: Djibril Dipp Mambéty |

| 1989 | YAABA | Regie: Idrissa Ouedraogo |

Peter Indergand – Bildgestaltung

Peter Indergand wurde am 26. Februar 1957 in Crest, Frankreich, geboren, ist Schweizer und lebt in Frauenfeld. Er studierte sechs Semester Kunstgeschichte und Englisch an der Universität Zürich und wechselte dann an das American Film Institute AFI in Los Angeles, wo er 1982 im Fachbereich Kamera abschloss.

1984 gründete Peter Indergand zusammen mit Rolando Colla die Filmproduktionsfirma Peacock in Zürich. 1989 verließ er Peacock und arbeitet seither als freischaffender Kameramann. Die Zusammenarbeit mit Rolando Colla fand ihre Fortsetzung in den Kinofilmen LE MONDE À L‘ENVERS, OlLTRE IL CONFINE und L’AUTRE MOITIÉ.

Peter Indergand fotografierte seither zahlreiche Spiel- und Dokumentarfilme in verschiedenen Ländern und arbeitete mit Regisseuren wie Markus Imboden, Miguel Alexandre, Marcel Gisler und Christoph Schaub. Einen wichtigen Stellenwert nimmt die Arbeit mit Christian Frei ein. Erster Höhepunkt war der für einen Oscar® nominierte Film WAR PHOTOGRAPHER, der international starke Beachtung fand und für den Peter Indergand neben anderen Auszeichnungen eine Emmy-Nominierung erhielt. Weitere Zusammenarbeiten mit Christian Frei waren THE GIANT BUDDHAS, SPACE TOURISTS und SLEEPLESS IN NEW YORK.

Aktuelle Arbeiten umfassen den Spielfilm „Stöffitown“ von Christoph Schaub sowie die Dokumentarfilme WILD WOMEN – GENTLE BEASTS von Anka Schmid, ELECTROBOY von Marcel Gisler sowie ganz aktuell GENESIS 2.0 von Christian Frei, der am Sundance Film Festival 2018 seine Uraufführung hatte.

Für seine Arbeit als Kameramann wurde Peter Indergand wiederholt ausgezeichnet, u.a. mit dem Gold Panda Award am Sichuan TV Festival und der Auszeichnung für Best Photography am Beldocs International Dokumentarfilm Film Festival.

FILMOGRAPHIE (Auswahl)

| 2018 | ELDORADO | Regie: Markus Imhoof |

| 2018 | GENESIS 2.0 | Regie: Christian Frei |

| 2015 | WILD WOMEN – GENTLE BEASTS | Regie: Anka Schmid |

| 2014 | ELECTROBOY | Regie: Marcel Gisler |

| 2014 | „Stöffitown“ | Regie: Christoph Schaub |

| 2013 | SLEEPLESS IN NEW YORK | Regie: Christian Frei |

| 2013 | DIE REISE ZUM SICHERSTEN ORT DER ERDE | Regie: Edgar Hagen |

| 2009 | SPACE TOURISTS | Regie: Christian Frei |

| 2007 | L’AUTRE MOITIÉ | Regie: Rolando Colla |

| 2007 | „Kleine Fische“ | Regie: Petra Volpe |

| 2006 | PLAY YOUR OWN THING | Regie: Julian Benedikt |

| 2006 | „Störtebeker“ | Regie: Miguel Alexandre |

| 2005 | THE GIANT BUDDHAS | Regie: Christian Frei |

| 2004 | „Grüße aus Kaschmir“ | Regie: Miguel Alexandre |

| 2004 | STERNENBERG | Regie: Christoph Schaub |

| 2004 | NI OLVIDO NI PERDON | Regie: Richard Dindo |

| 2002 | OLTRE IL CONFINE | Regie: Rolando Colla |

| 2001 | WAR PHOTOGRAPHER | Regie: Christian Frei |

| 2001 | HEIDI | Regie: Markus Imboden |

| 2000 | GRAN PARADISO | Regie: Miguel Alexandre |

Beatrice Babin – Montage

Das Studium der Philosophie und Filmwissenschaften schloss Beatrice Babin 1990 erfolgreich ab mit ihrer Magisterarbeit über Federico Fellini und die Figur des Clowns als Grenzgänger zwischen Leben und Tod. Längere Aufenthalte zwischen 1984 und 1999 in New York, Rom, Namibia, Brasilien, Mozambique, Portugal stillten vorerst Babins Neugierde auf das Andere und die Anderen.

Mit dem neuen Jahrtausend haben sich ihre Reisen in die Welt der Montage verlagert: Spielfilme, Dokumentarfilme, Kunstfilme – jeden Film beschreibt Babin als ein Abenteuer für sich. Für sie ist Montage eine der schönsten Arten über Zeit, das Leben, die Vergänglichkeit und Menschen nachzudenken.

Beatrice Babin ist Mitglied der Deutschen Filmakademie und des Bundesverbands Filmschnitt.

FILMOGRAPHIE (Auswahl):

| 2018 | ELDORADO | Regie: Markus Imhoof |

| 2016 | LOU-ANDREAS SALOMÉ | Regie: Cordula Kablitz-Post |

| 2016 | DIE SCHÖNEN TAGE VON ARANJUEZ | Regie: Wim Wenders |

| 2015 | SOLNESS | Regie: Michael Klette |

| 2013 | IN SARMATIEN | Regie: Volker Koepp |

| 2012 | TÖTE MICH | Regie: Emily Atef |

| 2011 | „Heimat, Sex & andere Unzulänglichkeiten“ | Regie: Réka Kinsces |

| 2010 | DAS ROTE ZIMMER | Regie: Rudolf Thome |

| 2009 | BERLIN STETTIN | Regie: Volker Koepp |

| 2008 | DAS FREMDE IN MIR | Regie: Emily Atef |

Peter Scherer – Musik

Peter Scherer studierte Klavier und Komposition in Basel, Hamburg und New York. Im New York der frühen 80er Jahren knüpfte er Kontakte zu Schlüsselfiguren der Downtown-Szene wie Laurie Anderson, Kip Hanrahan, Arto Lindsay, Bill Frisell, Nana Vasconcelos und John Zorn, arbeitete seitdem an zahlreichen Aufnahmeprojekten und Performances mit und spielte mit R&B-Künstlern wie Nile Rodgers, Cameo und vielen anderen.

Es folgten Aufträge für Filmmusik u.a. für Filmemacher wie Danae Elon (ANOTHER ROAD HOME), Markus Imhoofs MORE THAN HONEY, Stina Werenfels’ DORA ODER DIE SEXUELLEN NEUROSEN UNSERE ELTERN und Heidi Specognas CAHIER AFRICAIN. Im Bereich Tanz war er wiederholt als Komponist für das Frankfurter Ballett und für O Vertigo Danse Montreal tätig.

Peter Scherer arbeitet heute als Komponist, Produzent, Keyboarder und Gitarrist mit Wohnsitz in Zürich. Seine vielseitige Karriere umfasst Musik für Film und Tanz. Er produziert, arrangiert und spielt mit anderen Künstlern aus dem gesamten Spektrum zeitgenössischer Musik. Darüber hinaus unterrichtet Peter Scherer derzeit an der Hochschule der Künste Bern in der Abteilung Musik und Medienkunst sowie an der Universität der Künste in Zürich in der Abteilung Musik für Film, Theater und Medien.

FILMOGRAPHIE (Auswahl):

| 2018 | ELDORADO | Regie: Markus Imhoof |

| 2016 | CAHIER AFRICAIN | Regie: Heidi Specogna |

| 2015 | DORA ODER DIE SEXUELLEN NEUROSEN UNSERER ELTERN | Regie: Stina Werenfels |

| 2015 | DARK STAR – HR GIGERS WELT | Regie: Belinda Sallin |

| 2012 | WIE ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE | Regie: Maria Blumencron |

| 2012 | NACHTLÄRM | Regie: Christoph Schaub |

| 2012 | MORE THAN HONEY | Regie: Markus Imhoof |

| 2011 | DIE GUANTANAMO FALLE | Regie: Thomas Wallner |

| 2011 | SIE HAT ES VERDIENT | Regie: Thomas Stiller |

| 2009 | ZWÖLF WINTER | Regie: Thomas Stiller |

| 2007 | MARMORERA | Regie: Markus Fischer |

| 2004 | ANOTHER ROAD HOME | Regie: Danae Elon |

| 2002 | EPOCA – THE MAKING OF HISTORY | Regie: A. Hoessli, Isabella Huser |

Internationale Verleiher

Deutschland: Majestic Filmverleih

Schweiz: Frenetic

Frankreich: Jour2fete

Italien: ZaLab

Polen: Against Gravity

Rumänien: Cirko Films

Südostasien: Astro Shaw

USA: Kino Lorber

Weltvertrieb: Films Boutique

Download

Veröffentlichung der Fotos im Zusammenhang mit dem Film frei.

Das Presseheft zum Download

Eldorado Presseheft – CH-Verleih – Deutsch

Eldorado Presskit – CH-Verleih – Francais

Eldorado Presskit – Berlinale – Englisch

Eldorado Presseheft- D-Verleih – Deutsch

Eldorado Presskit – US-Verleih – Englisch

Schweiz / Deutschland 2018

92 Minuten

Ein Dokumentarfilm von Markus Imhoof

Buch und Regie: Markus Imhoof

Kamera: Peter Indergand

Schnitt: Beatrice Babin

Ton: Dieter Meyer, Jürg Lempen, Hugo Poletti

Musik: Peter Scherer

Produzenten: Thomas Kufus, Pierre-Alain Meier, Markus Imhoof

ELDORADO ist eine schweizerisch-deutsche Produktion von zero one film, Thelma Film und Ormenis Film

In Koproduktion mit SRF, SRG SSR und Bayerischer Rundfunk

gefördert mit Mitteln von BKM, Filmförderungsanstalt und FilmFernsehFonds Bayern

sowie von Bundesamt für Kultur (EDI), Cinéforum und Loterie Romande, Zürcher Filmstiftung, Kulturfonds Suissimage, Marlies Kornfeld, Volkart Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Werner Merzbacher, UBS Kulturstiftung, Succès Passage Antenne und Succès Cinéma.